お知らせ

いよいよ大晦日ですね。

投稿日時: 2018年12月31日いよいよ大晦日です。

今年一年様々な出会いに感謝し、来年もさらに充実した年になる様に心新たに新年を迎えたいと思います。

我が家では正月の魚を中2の長男が捌いてくれました。

ブリ。私より格段に上手です。

正月の準備もも完了しました。

それでは皆様、良いお年をお迎えください。

本日仕事納めとなりました。

投稿日時: 2018年12月29日本日をもちまして今年の仕事納めとなりました。片付け、掃除、挨拶回りと最後までバタバタしてまいました。

年明けは5日から通常業務です。皆様今年も大変お世話になりました❗️来年もどうぞ宜しくお願い致します🎵

近くの山に赤土を見に行きました。

投稿日時: 2018年12月27日赤土を見に行きました。知り合いの業者さんが伐っている山に行き赤土を見てきました。

石も混ざってないし適度な粘り気。

こりゃいいわ🎵年明け、早速ダンプで取りに行こう。

えっ、赤土を何するかって?

家の壁に使います。土で家の壁を作ります。

ほんとは新築にも使いたいけど、省エネやなんだで叶いません。

今、自分で土壁の家に住んでみて、良いんです。空気感。

地鎮祭を執り行いました。

投稿日時: 2018年12月26日昨日は、年明けから始まる工事の地鎮祭を執り行いました。天気にも恵まれ、良い地鎮祭が出来ました。お施主様おめでとうございます❗️

日本には八百万(やおよろず)の神様がいるとされています。すごいですね。昔からそうやって節目節目でお祈りをし、暮らしてきたんですね。

土地の神様に挨拶済ませ、年明けから工事スタートです。

家を大事に住み継ぎたい。昔は皆そう思っていたはずです。

投稿日時: 2018年12月24日少し前、知人を介して家を見てほしいと連絡があったお宅を訪問してきました。

若いご夫妻が実家に戻り、お父さん、おばあちゃんと同居されるとの事だったのですがそのお宅が立派な事。純和風建築で手入れもしっかりされている様子。

若いご夫妻は、「祖父が尽力した家」で思い入れかあるため改修して大事に住み継ぎたい。との事。

素晴らしいですね。

家も素晴らしかったのですが、大事に住み継ぎたいというその心。

昔の日本人は、今みたいに物がすぐ手に入らない時代の人達はいかにして長く使い続けるかという事を、ものを造る段階から考え、使う人もそのことを第一に考えてものを使い、手入れをし、長持ちさせていたんではないかと思います。

そういう感性を持った若い方と話せた事、とても嬉しく感じた一日でした。

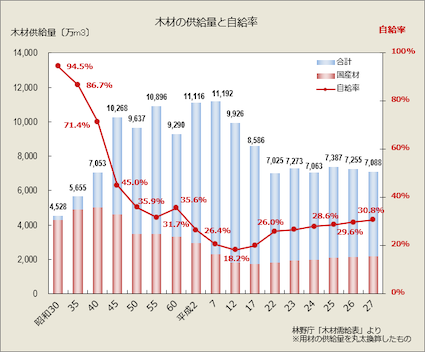

天皇家と空き家問題を無理矢理繋げてみました。

投稿日時: 2018年12月21日: ブログ

日向市には美々津町という伝建地区があります。

そこの伝説が凄いのです。

「カムヤマトイワレビコ」=天照大神(アマテラスオオミカミ)から数え5代目の直系子孫で初代天皇とされる後の神武天皇です。

その神武天皇が国をおさめるため行った「神武の東征」の船出の地が美々津とされています。役2,600年前の神話です。

それ以来、現在まで直径家系で天皇家を継承し続けているそうです。

実史でも2,000年近く一つの国が存続しているのは、世界のどこにもないそうです。

その始まりの地。(と言ってよいでしょう)宮崎日向。

DSC_0526

DSC_0525

DSC_0527

凄くないですか?

日本人は太古から誰かのために生き、働き、犠牲を払い、周りと共に生きてきたんだと思います。(私の想像です)

そうでないと2,600年前の神話が天皇というかたちで現在の「現実の世界」までつながっているはずがありません。

困っていることには皆で助け合い、共に生きる。

「結」 ゆいの精神。忘れてはいけません。

今取り組んでいる「空き家問題」もきっと、その精神忘れなければ解決の糸口が見つかる気がします。

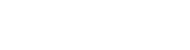

日本の山と、大工育成

投稿日時: 2018年12月18日日本の木材の価格。みなさんは安く感じますか?それとも高く感じますか?私は安いと思います。海外からの輸入木材と比較しても決して高く有りません。

しかし「日本の木材」は全体の供給の3割程度。7割は「輸入木材」です。結果日本の山々はどうなったのか。1、光合成をしなくなった切り時の木材を放置2、CO2削減の面から環境にマイナスで3、治水の面からも山が荒れることはマイナスになります。これでは、未来の子ども達から借りた私たちを取り巻く日本の環境を返すことはできません。日本の山を元気にすることが未来の子ども達の為になるのではないでしょうか。何故「日本の木材」は使われないのでしょうか?1大量生産。大量消費の仕組みとして海外の木材を使うハウスメーカーが強いこれからは【消費者教育=住育】を通して消費者意識を変えることで地域の大工・工務店さんへ消費者がその目を向けることが大切です。

2【柱材】は「日本の木材」を使うが、消費量の多い【梁材】は「輸入木材」を使う【梁材】は長い木材が必要で「長尺梁材」は日本の林道の幅の関係から特注木材として割高になります。日本は元来【継ぎ手】長尺ものを加工してきました。これには日本の技術を継承する大工さんが必要です。「日本の木材」の利用を増やすには「目先の施策」でなく根本的に造り手、住まい手の意識を変えていくコトが必要不可欠だと思います。私もそこに携わる一人として変えることが大事です。平成の大工棟梁検定・・・やっています。F

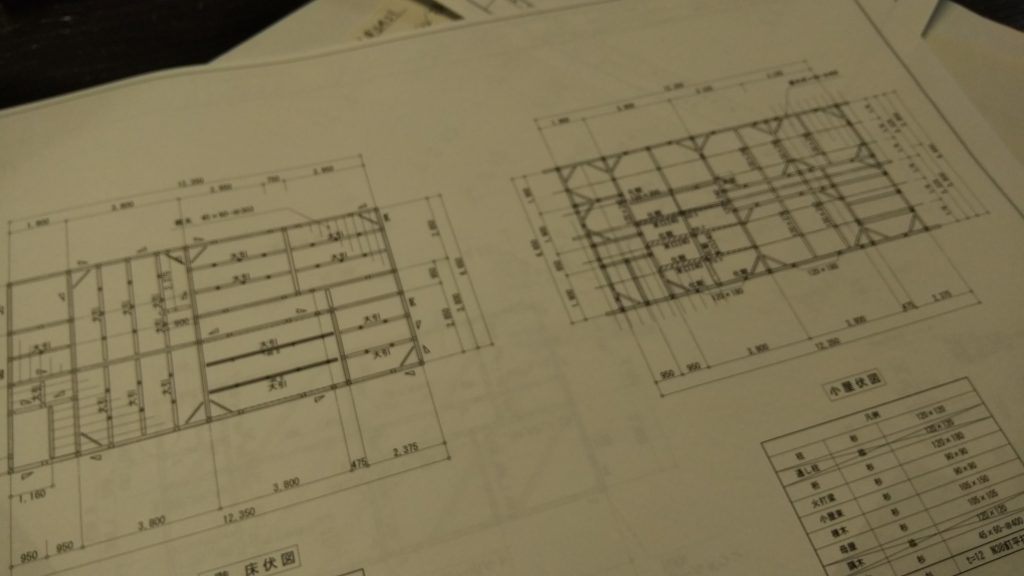

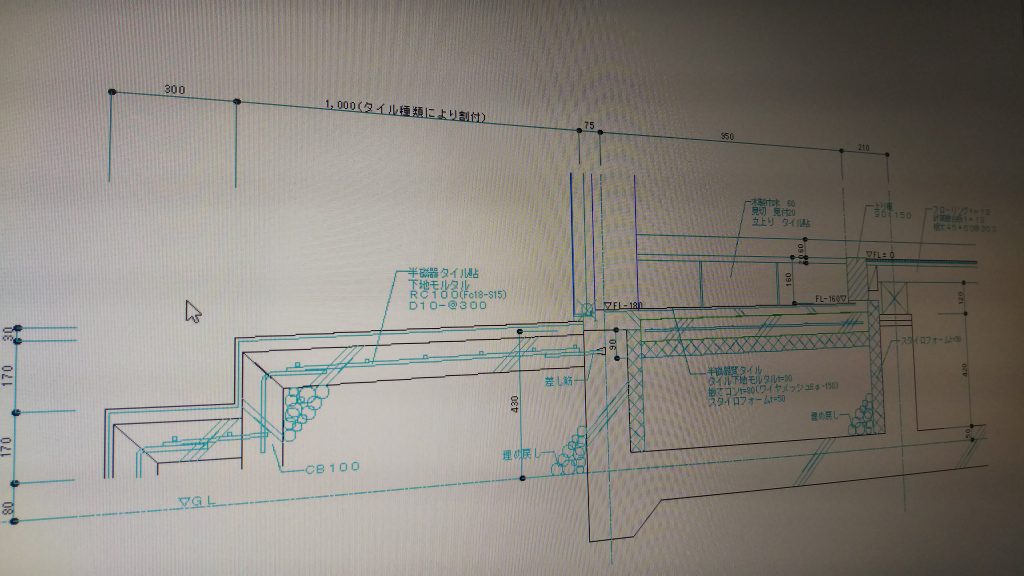

図面で伝える事

投稿日時: 2018年12月16日お客さんや職人さんと打合せをするのに図面が必要です。

職人さんは慣れてるので良いのですが、お客さんは普段中々図目見る機会がないので設計図では伝わりにくい事が多くあります。

そこで、絵(パース)を描きます。

て、手書きです。

はい。今どきです。(汗)

3DCADあるんでしすが、使えない、、、

以前3DCAD挑戦したんですが断念!自分は向いてない(言い訳)もう、自分は3DCADには労力使わない。

相手に伝われば良いのです。手書きなら「良い加減」に濁す事簡単だし。早いし。

そんな言い訳呟きながら、時々絵を書いています。

木材の強度

投稿日時: 2018年12月15日先日の勉強会での事です。

木材の心材と辺材はどちらが強い?

という話になり皆当然、心材!と答えますね。

一番強い部分は中心部。芯持ち材の方が芯去り材より強い、と教わりそう思い込んでいました。(ちなみに中心部は未成熟材と言って弱いそうです)

そしたら、

そしたら、なんと、

木材で一番強い部分は「形成層」と呼ばれる樹皮のすぐ内側の部分。なんだそうです。

考えてみたら”タイコ梁”

(形成層残した太鼓梁)

ってその形成層残して使うよな、、、と。昔の人そこが強い事知ってたんだ。凄い。確かにあの部分は木材で一番固いですね。でもほとんどの材料は角材に製材して使用します。「タイコ梁」は曲がっているから強いだけではなく、「形成層」を残しているから強いという理由もあったんですね。

改めて木材の事調べなおしてみると、、、

形成層を考えない場合(角材)は心材と辺材、どちらが強いというのは単純には言えないみたいです。樹種にもよるし強いの概念も様々。少し、わからなくなってきました。(笑)また勉強しなおしですね。

ちなみに、腐朽のしにくさは心材(赤身)の方が有利というのは定説通りで間違いないみたいです。

ん~木材、奥が深いですね。

寒さが増してきました

投稿日時: 2018年12月13日今朝、うちでは今シーズン始めて、うっすらですが霜が降りました。

温度計は3℃

作業をするのにも手がかじかんできそうな気温です。皆様も体調お気をつけ下さい。

期日前投票を行ってきました。

投稿日時: 2018年12月12日知事選が行われていますね。

当日投票に行けないので人生2度目の「期日前投票」を行ってきました。

今回はだいぶ早めです。だって、せ、選択肢が、、、

対抗の候補者の、県民が良くなるための政策や支援策、高齢化や少子化、地域医療や福祉や空き家問題や沢山聞きたかったけど、、、

国の、安倍政権を踏襲した県政はいかん❗️って。。。

関係なくない?って思ったのは私だけじゃないと思います。いや、関係ない。。

政党出さずに選挙戦うと聞いて少し期待したんですが、、、。

しかし、盛り上がってませんね。まわりでほぼ、選挙の話切り出す人皆無。(自分がテレビ見ないからかな?)

しか~し、今話題のこの人が応援してました‼️

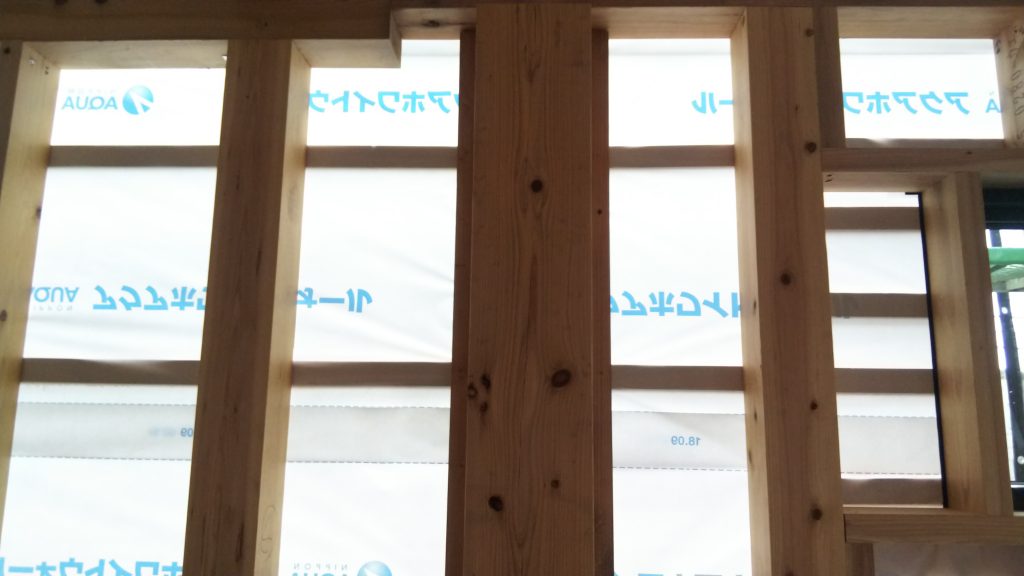

通し柱を倍にしてみました。

投稿日時: 2018年12月11日今施工中の三階建て住宅で、9mの通し柱を使っています。(特注)

通し柱は2方又は3方からホゾ差しがくる事が多く、その事によりどうしても断面欠損が大きくなってしまいます。

そこで考えたのが、(今回は3階建てと言う事もあり)柱を大きくするという事。(単純ですが笑)

そしたら、、、丈夫。当たり前ですが丈夫ですね。通常の約2倍。150ミリ×210ミリの大きさです。

その家のためにどうすれば良いかを常に考えていますが、今より良くしようとする以上、完成形はなさそうです。

美々津での補助事業

投稿日時: 2018年12月9日日向市美々津町の伝統的建造物群保存地区内で仕事をさせて頂いてます。

国の補助事業です。

文化庁、市、設計事務所と色んなとことの協議しながらの工事です。

工事に伴い解体が生じます。昔の姿がどうだったかを慎重に見極めながら作業を進めます。特にほぞ穴や鴨居の跡が出てきたり、つか石が埋まってたり、よくあります。想定外の事や新たな発見があればすぐに報告、協議。中々進まない事もありますが、、、良い町並みを残すため。

久々の作図

投稿日時: 2018年12月8日高輪ゲートウェイ、話題ですね

ま、どうでも良いですが(笑)

久しぶりにCADで図面かいてます。最近は外回りが多く中々CADさわる時間が取れず設計のスタッフに頼りっぱなしです。

図面かくのやっぱ楽しい🎵

実は、書き終わった時点で頭の中では現物も出来上がっている事がほとんどです。あとは施主さんや現場の職人さんと打合せしながら変更点があればその都度対応。

特に施主さんは初めての経験なので実際見たら、、、、、

「あっ、、、、、ちょっと違う、、、」

なんて事もあります。そんなときは勇気を持って、、、可能な範囲で後戻り。。。

本当は後戻りはいやですが、施主さんにとっては一生に一度なので。

最後にお互い満足する事が大事だと考えているので、色々意見交わしながら着地点探します。施主さんの要望も聞き、プロとしての意見も伝える。良いものつくり、お互い満足するために。

追伸#いよいよ本格的な寒さが来ます。みなさん体調お気をつけ下さい。

打合せが続きます

投稿日時: 2018年12月7日現在宮崎市にて3階建ての木造住宅を新築しています。

3階建てになると、2階建てまでと違い「構造計算」が必要になります。(2階建てでも壁量の計算は行います)

そんな中で打合せです。施主さんと色決めしたり、職人さんと納まりを協議したり。

迷いますね。色や柄を決めるのは。ほとんどの方が一生に一度です。

後悔しないよう最後までお付き合いします。

緑青の壁

投稿日時: 2018年12月6日

DSC_0338

今まで見た中で一番かっこいい壁の仕上げでした。

先日松山市に行ったときに立ち寄った三津浜という港町。

古い日本家屋が多く残っていてとても良い感じでした。

その中に三津浜資料館という、鯛めし店を営む建物がありました。

以前、ブラタモリでも紹介されたそうです。

その建物の壁。看板建築といい、金属板などを通りに面した壁に張ったりする技法です。

その、張った銅板が酸化し青緑に錆びてきて何とも言えない風合い。緑青(ろくしょう)と呼びます。

実にかっこよかった。歴史を感じます。やはじ年月を経たものは良いです。

改めて古いもの大切にする気持ち、長持ちする建物つくる事、考えさせられました。

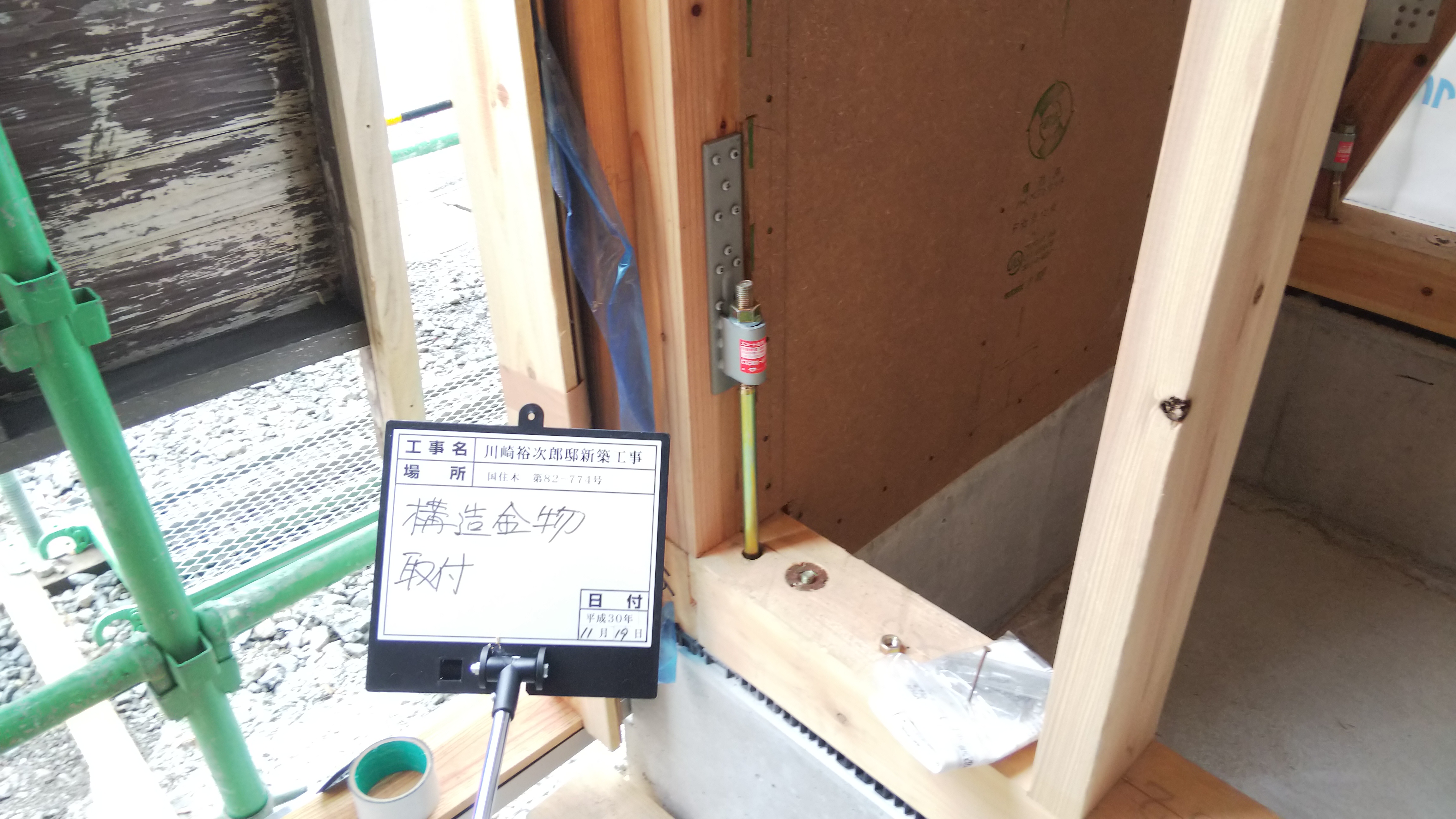

金物での補強

投稿日時: 2018年12月4日現代の在来工法の住宅では金物を多用します。

地震に対して‘耐える’ことを基本としています。

DSC_0382

金物で補強した家と複雑な木組みによる家、どちらも一長一短あると思います。

現行法では基本、金物を多用しないと検査に通りません。確認申請以外に瑕疵担履行法による10年保証もクリアしなければいけません。

以前と比べると第3者による検査も多く、

1、地盤調査

2、基礎配筋検査

3、躯体検査(耐震壁、金物、防水)

4、完了検査

と行います。

でも単に検査に通ったから安心!という訳でもありません。それ以外の部分は施工業者の判断による部分が多数です。

どんな工法にせよ、「長持ちする良い建物をつくる」という‘気持ち’が大切なんだと思います。

西門川小学校にて

投稿日時: 2018年12月3日今日は門川町の西門川小学校6年生の「わくわく教室」の時間を古民家再生協会宮崎第一支部にて担当させて頂きました。6年生は7名という小さな学校です。が、生徒、先生方、環境とっても良い学校です。

協会で今推進している「住教育」、そして古いものの良さを知ってもらいたく「100年の古材をつかって表札とコースター造り!」です。

住教育では「住教育カード」なるものでグループ学習!

これがみんなすごい。住まいの事はもちろん、家族の事、地域の事、将来の事etc…..的を射た考えばかり。

例えば、

問・家に増やしたい家電は?

答・IH調理器具

理由・ガスだと火事になる可能性があるけどIHだとその可能性が低い。IHを増やすと料理を手伝えるっ!!!

などなど、一理ある回答が続々。

住教育カード、良いわ。

「表札造り!」では大工道具の説明から始まり実際にかんなをかけたり、のこぎりで表札とコールター造り。はじめは上手くいかない子が多かったけど皆すぐにコツをつかんでこれまた上手!100年の古材もかんなをかければまだまだ綺麗。木材として一番良い時期です。ものを造っている時の子供たちの笑顔がたまらなくいい表情でした。ふだんあまりやる機会ないかもしれないけど、ものつくる事、結構好きなんですね子供達。

今日は、まわりの人との関わり、古いものでも大切にする気持ち。少しでも感じてくれていたら最高です。

みんなでちゃっかり給食まで頂てしまいました。懐かしく、うまかった!